Lucy Sante sabe lo que es la vida (aunque si le preguntas, probablemente te dirá que no). Y lo sabe como se saben las cosas importantes: a base de descartes.

La vida no es una horda de jóvenes con zapatillas blancas impolutas y portátil al hombro, ni cursillos de internet sobre cómo hacerte millonario; tampoco lo es un ejército de chicas con clean look, ni mucho menos el turboindividualismo rampante que ahoga y coarta identidades.

O, al menos, no la vida que ha vivido y retratado desde hace más de cuarenta años.

Cronista de lo underground, escritora de lo invisible y experta en observar entre las grietas, Lucy Sante (Bélgica, 1954) ha pasado toda una vida articulando los relatos que crecen en los márgenes de la historia del Nueva York de finales del siglo XX.

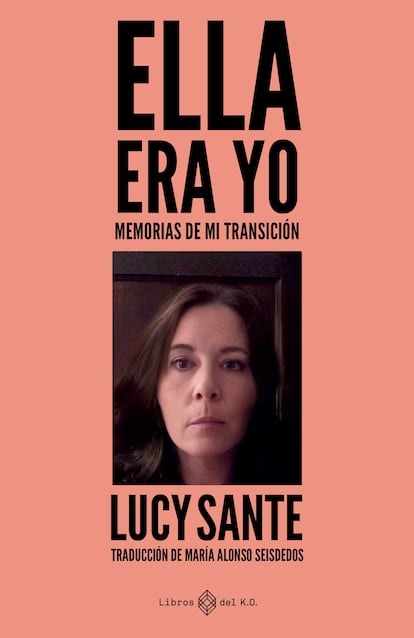

Ahora, en el marco de la 84ª Feria del Libro de Madrid y tras haber publicado su visceral Ella era yo (Libros del K.O., 2024), me siento con ella en uno de los pabellones desmontables de El Retiro con el aire acondicionado al máximo para hablar de ciudades fantasma, culturas y la meritocracia del sufrimiento.

Has mencionado varias veces que el Nueva York al que escribes —al que amas— ya no existe, que ahora es “una máquina de consumo con amnesia”, ¿lo achacas a algo en concreto?, ¿qué crees que ha fomentado la pérdida de la esencia neoyorquina?

La pérdida de la esencia de Nueva York es muy simple: es demasiado caro vivir allí. Pasé mi juventud en Manhattan y ya no me lo puedo permitir. Ahora todo lo llenan personas de Wall Street, publicidad, gente andando de aquí para allá con portátiles… Y en cuanto a los jóvenes, enseñé durante muchos años en la universidad y, cuando se graduaban, muchos de mis estudiantes se iban a barrios a los que ni se nos ocurría ir cuando yo era joven, todo por perseguir alquileres más baratos. Sé que esto es universal, pero no deja de ser difícil explicar cuánto ha cambiado la vida desde aquellos tiempos en los que no todos pensábamos que podíamos volvernos millonarios; si tenías un restaurante, era para ganarte la vida, no para convertirte en Chef del Año o salir en televisión. Esa ambición desmedida no existía. Por supuesto que había quien quería ser una estrella del rock, todos queríamos, pero sabíamos que era una lotería que no nos iba a tocar.

Claro, si todos somos estrellas del rock, dejan de existir las estrellas del rock.

Bingo.

¿Crees que tiene algo que ver con esto el auge del individualismo y la consecuente destrucción de la comunidad?

Sí. Es una pregunta interesante porque, claro, hace 50 años todos sabíamos que éramos individuos, pero al mismo tiempo éramos conscientes de que formábamos parte de una comunidad, y eso no era una contradicción. El problema es que ahora, por varios factores —la economía, el capitalismo en general, el mundo digital, etc.—, esto sí se percibe como una contradicción. Lo curioso es que son las personas más fervientemente opuestas a la comunidad y a favor del individualismo las que ves en grupo por Nueva York y son calcos unos de otros: jóvenes con zapatillas blancas impolutas, todos vestidos de forma similar, chicas peinadas igual… Y esos son los que se consideran individualistas, es paradójico. No sé qué va a pasar.

¿Y queda algún reducto en la ciudad de ese viejo Nueva York?

Bueno, yo hace ya 25 años que vivo fuera. A veces voy por algún compromiso y tal vez me quedo a pasar la noche, pero eso es todo. Además, ¿sabes qué pasa cuando te haces mayor? Que después de años saliendo con tus amigos, de repente todos envejecéis, y solo quedáis para cenar, eso es todo. Y después de la cena todos a casa. Yo no soy así; no soy de cenas. En cuanto a lugares de la ciudad que me evoquen al pasado… Chinatown. Chinatown no ha cambiado mucho porque básicamente sigue controlado por mafias chinas que amontonan a 35 personas por piso y sobornan a los inspectores de la ciudad. Así que sigue siendo caótico, ruidoso, con olor a pescado… Sigue teniendo carácter.

Como persona que vivió y relató el underground neoyorquino de los ochenta, ¿cuál consideras que es la cultura imperante en el Nueva York actual?

Parte del tema es que no hay una sola cultura imperante. En nuestra época todos veíamos los mismos tres o cuatro canales de televisión, todos leíamos el mismo periódico… Ahora, con lo digital, no hay una cultura; hay 50 o 100. Están las culturas inmigrantes, la cultura trans, la cultura deportiva… un millón de variaciones, todas conviviendo unas con otras. Ahora mismo yo formo parte de la cultura de los mayores, tenemos incluso una galería, como un club de viejos rebeldes de los setenta. Ahí están mis amigos.

Hablando de viejos rebeldes de los setenta, ¿supuso la estética punk —andrógina, unisex— un respiro para identidades disidentes?

Es interesante porque todos llevábamos ropa de hombre y el pelo corto, así que para alguien transfemenina era justo lo contrario de lo que quería; todas mis amigas se parecían a mí, en lugar de que yo me pareciera a ellas.

Tomaste la decisión de transicionar al ver una foto tuya con el filtro de cambio de género de FaceApp, ¿recuerdas cuál fue tu sensación inmediata al verte? ¿Te produjo un impacto físico?

Lo más fuerte fue el impulso de pasar todas las fotos antiguas mías por ese filtro. Sentí que estaba viendo una película de mi vida alternativa, en otra línea temporal. Hay muchas metáforas para describirlo. Se rompió la presa. Se rompió el cascarón… Mi primera reacción fue: “Sí, soy trans, y siempre lo he sido, no hay duda”. La segunda fue: “Esto es un libro”.

Y lo es: Ella era yo se publicó en 2024 y en él relatas no solo tu transición, sino también tus memorias desde la infancia. Como persona nacida en 1954 en familia católica, ¿sientes que el haber crecido con el cuerpo equivocado te confirió gozar de una libertad y educación que raramente podrías haber disfrutado?

Oh, sí, definitivamente. Y me beneficié; obtuve una beca para un instituto jesuita solo para chicos en Nueva York. Más allá de la educación que recibí, lo crucial fue que desde los 14 años pude ir todos los días a la ciudad. Tuve autonomía. Mis padres eran muy controladores y yo era hija única; esa libertad habría sido impensable si hubiese nacido niña.

Mencionas varias veces que el no poder sufrir como sufren las mujeres cis te hace sentir que no estás a la altura, ¿de dónde crees que viene este pensamiento?, ¿por qué crees que socialmente vinculamos tanto el sufrimiento al mérito, incluso en cuestiones de identidad?

Yo crecí como católica, creo que eso tiene algo que ver. Aunque mis amigas judías dirían “es porque crecimos como judías” y así sucesivamente, cada quien lo achaca a su variante. Uno de los principales motores de la religión es esa falsa recompensa que se le da a los pobres: cuanto más sufras, más probabilidades tendrás de ir al Cielo. Supongo que viene de ahí.

¿Qué relación mantienes con la culpa?

¿Culpa? Creo que la culpa es una pérdida de energía. Entiendo la vergüenza, que es otra cosa. Pero la culpa… salvo que hayas descuartizado a alguien con un hacha, lo más probable es que no seas realmente culpable, o no más culpable que los demás.

Teniéndote en España en el marco de la Feria del Lbro de Madrid, tengo que preguntarte si has leído La mala costumbre, de Alana S. Portero.

No, no lo conozco, lo siento.

Alana relata su infancia, adultez y transición en La mala costumbre y —entre otras muchas cosas— dice que ella maduró de forma precoz frente a sus coetáneos, pero que al mismo tiempo era infinitamente más infantil y naïve como consecuencia de haber vivido una vida que no le correspondía.

Sí, supongo que nuestras respectivas situaciones no serán exactamente iguales, pero también maduré antes en ciertos aspectos. Intelectualmente, desde luego; emocionalmente, fui muy tardía. Además, mis padres eran de clase obrera, sin estudios… No sabían nada del mundo, especialmente mi madre, no podía enseñarme nada. Tuve que aprenderlo sola, a retazos, por aquí y por allá… ¿Sabes qué es el “culto del cargamento”?

Lo aprendí gracias a tu libro, de hecho. Una serie de ritos que surgieron en las tribus de Nueva Guinea después de entrar en contacto con americanos, ¿no?

Eso, durante la Segunda Guerra Mundial, militares americanos se asientan en Nueva Guinea y los aviones del Ejército dejan caer suministros para abastecer. Los lugareños no saben qué son ni de dónde vienen, así que inventan una religión basada en suposiciones: construyen pistas de aterrizaje falsas en la selva, radios de madera. Esperan aviones, aunque ni siquiera saben lo que son; para ellos son algo que viene del cielo. A mí me pasaba un poco lo mismo; yo aprendía qué era la vida, qué significaba ser humano, ser adulto, etc., de la misma manera: una pista por aquí, una pista por allá… E intentaba entenderlo.

Lucy Sante sabe lo que es la vida (aunque si le preguntas, probablemente te dirá que no). Y lo sabe como se saben las cosas importantes: a base de descartes.La vida no es una horda de jóvenes con zapatillas blancas impolutas y portátil al hombro, ni cursillos de internet sobre cómo hacerte millonario; tampoco lo es un ejército de chicas con clean look, ni mucho menos el turboindividualismo rampante que ahoga y coarta identidades.O, al menos, no la vida que ha vivido y retratado desde hace más de cuarenta años. Cronista de lo underground, escritora de lo invisible y experta en observar entre las grietas, Lucy Sante (Bélgica, 1954) ha pasado toda una vida articulando los relatos que crecen en los márgenes de la historia del Nueva York de finales del siglo XX.Ahora, en el marco de la 84ª Feria del Libro de Madrid y tras haber publicado su visceral Ella era yo (Libros del K.O., 2024), me siento con ella en uno de los pabellones desmontables de El Retiro con el aire acondicionado al máximo para hablar de ciudades fantasma, culturas y la meritocracia del sufrimiento.Has mencionado varias veces que el Nueva York al que escribes —al que amas— ya no existe, que ahora es “una máquina de consumo con amnesia”, ¿lo achacas a algo en concreto?, ¿qué crees que ha fomentado la pérdida de la esencia neoyorquina?La pérdida de la esencia de Nueva York es muy simple: es demasiado caro vivir allí. Pasé mi juventud en Manhattan y ya no me lo puedo permitir. Ahora todo lo llenan personas de Wall Street, publicidad, gente andando de aquí para allá con portátiles… Y en cuanto a los jóvenes, enseñé durante muchos años en la universidad y, cuando se graduaban, muchos de mis estudiantes se iban a barrios a los que ni se nos ocurría ir cuando yo era joven, todo por perseguir alquileres más baratos. Sé que esto es universal, pero no deja de ser difícil explicar cuánto ha cambiado la vida desde aquellos tiempos en los que no todos pensábamos que podíamos volvernos millonarios; si tenías un restaurante, era para ganarte la vida, no para convertirte en Chef del Año o salir en televisión. Esa ambición desmedida no existía. Por supuesto que había quien quería ser una estrella del rock, todos queríamos, pero sabíamos que era una lotería que no nos iba a tocar.Claro, si todos somos estrellas del rock, dejan de existir las estrellas del rock. Bingo. ¿Crees que tiene algo que ver con esto el auge del individualismo y la consecuente destrucción de la comunidad?Sí. Es una pregunta interesante porque, claro, hace 50 años todos sabíamos que éramos individuos, pero al mismo tiempo éramos conscientes de que formábamos parte de una comunidad, y eso no era una contradicción. El problema es que ahora, por varios factores —la economía, el capitalismo en general, el mundo digital, etc.—, esto sí se percibe como una contradicción. Lo curioso es que son las personas más fervientemente opuestas a la comunidad y a favor del individualismo las que ves en grupo por Nueva York y son calcos unos de otros: jóvenes con zapatillas blancas impolutas, todos vestidos de forma similar, chicas peinadas igual… Y esos son los que se consideran individualistas, es paradójico. No sé qué va a pasar.¿Y queda algún reducto en la ciudad de ese viejo Nueva York?Bueno, yo hace ya 25 años que vivo fuera. A veces voy por algún compromiso y tal vez me quedo a pasar la noche, pero eso es todo. Además, ¿sabes qué pasa cuando te haces mayor? Que después de años saliendo con tus amigos, de repente todos envejecéis, y solo quedáis para cenar, eso es todo. Y después de la cena todos a casa. Yo no soy así; no soy de cenas. En cuanto a lugares de la ciudad que me evoquen al pasado… Chinatown. Chinatown no ha cambiado mucho porque básicamente sigue controlado por mafias chinas que amontonan a 35 personas por piso y sobornan a los inspectores de la ciudad. Así que sigue siendo caótico, ruidoso, con olor a pescado… Sigue teniendo carácter.Como persona que vivió y relató el underground neoyorquino de los ochenta, ¿cuál consideras que es la cultura imperante en el Nueva York actual?Parte del tema es que no hay una sola cultura imperante. En nuestra época todos veíamos los mismos tres o cuatro canales de televisión, todos leíamos el mismo periódico… Ahora, con lo digital, no hay una cultura; hay 50 o 100. Están las culturas inmigrantes, la cultura trans, la cultura deportiva… un millón de variaciones, todas conviviendo unas con otras. Ahora mismo yo formo parte de la cultura de los mayores, tenemos incluso una galería, como un club de viejos rebeldes de los setenta. Ahí están mis amigos.Hablando de viejos rebeldes de los setenta, ¿supuso la estética punk —andrógina, unisex— un respiro para identidades disidentes?Es interesante porque todos llevábamos ropa de hombre y el pelo corto, así que para alguien transfemenina era justo lo contrario de lo que quería; todas mis amigas se parecían a mí, en lugar de que yo me pareciera a ellas.Tomaste la decisión de transicionar al ver una foto tuya con el filtro de cambio de género de FaceApp, ¿recuerdas cuál fue tu sensación inmediata al verte? ¿Te produjo un impacto físico?Lo más fuerte fue el impulso de pasar todas las fotos antiguas mías por ese filtro. Sentí que estaba viendo una película de mi vida alternativa, en otra línea temporal. Hay muchas metáforas para describirlo. Se rompió la presa. Se rompió el cascarón… Mi primera reacción fue: “Sí, soy trans, y siempre lo he sido, no hay duda”. La segunda fue: “Esto es un libro”.Y lo es: Ella era yo se publicó en 2024 y en él relatas no solo tu transición, sino también tus memorias desde la infancia. Como persona nacida en 1954 en familia católica, ¿sientes que el haber crecido con el cuerpo equivocado te confirió gozar de una libertad y educación que raramente podrías haber disfrutado?Oh, sí, definitivamente. Y me beneficié; obtuve una beca para un instituto jesuita solo para chicos en Nueva York. Más allá de la educación que recibí, lo crucial fue que desde los 14 años pude ir todos los días a la ciudad. Tuve autonomía. Mis padres eran muy controladores y yo era hija única; esa libertad habría sido impensable si hubiese nacido niña. Mencionas varias veces que el no poder sufrir como sufren las mujeres cis te hace sentir que no estás a la altura, ¿de dónde crees que viene este pensamiento?, ¿por qué crees que socialmente vinculamos tanto el sufrimiento al mérito, incluso en cuestiones de identidad?Yo crecí como católica, creo que eso tiene algo que ver. Aunque mis amigas judías dirían “es porque crecimos como judías” y así sucesivamente, cada quien lo achaca a su variante. Uno de los principales motores de la religión es esa falsa recompensa que se le da a los pobres: cuanto más sufras, más probabilidades tendrás de ir al Cielo. Supongo que viene de ahí.¿Qué relación mantienes con la culpa?¿Culpa? Creo que la culpa es una pérdida de energía. Entiendo la vergüenza, que es otra cosa. Pero la culpa… salvo que hayas descuartizado a alguien con un hacha, lo más probable es que no seas realmente culpable, o no más culpable que los demás.Teniéndote en España en el marco de la Feria del Lbro de Madrid, tengo que preguntarte si has leído La mala costumbre, de Alana S. Portero.No, no lo conozco, lo siento.Alana relata su infancia, adultez y transición en La mala costumbre y —entre otras muchas cosas— dice que ella maduró de forma precoz frente a sus coetáneos, pero que al mismo tiempo era infinitamente más infantil y naïve como consecuencia de haber vivido una vida que no le correspondía.Sí, supongo que nuestras respectivas situaciones no serán exactamente iguales, pero también maduré antes en ciertos aspectos. Intelectualmente, desde luego; emocionalmente, fui muy tardía. Además, mis padres eran de clase obrera, sin estudios… No sabían nada del mundo, especialmente mi madre, no podía enseñarme nada. Tuve que aprenderlo sola, a retazos, por aquí y por allá… ¿Sabes qué es el “culto del cargamento”?Lo aprendí gracias a tu libro, de hecho. Una serie de ritos que surgieron en las tribus de Nueva Guinea después de entrar en contacto con americanos, ¿no?Eso, durante la Segunda Guerra Mundial, militares americanos se asientan en Nueva Guinea y los aviones del Ejército dejan caer suministros para abastecer. Los lugareños no saben qué son ni de dónde vienen, así que inventan una religión basada en suposiciones: construyen pistas de aterrizaje falsas en la selva, radios de madera. Esperan aviones, aunque ni siquiera saben lo que son; para ellos son algo que viene del cielo. A mí me pasaba un poco lo mismo; yo aprendía qué era la vida, qué significaba ser humano, ser adulto, etc., de la misma manera: una pista por aquí, una pista por allá… E intentaba entenderlo. Seguir leyendo

Lucy Sante sabe lo que es la vida (aunque si le preguntas, probablemente te dirá que no). Y lo sabe como se saben las cosas importantes: a base de descartes.

La vida no es una horda de jóvenes con zapatillas blancas impolutas y portátil al hombro, ni cursillos de internet sobre cómo hacerte millonario; tampoco lo es un ejército de chicas con clean look, ni mucho menos el turboindividualismo rampante que ahoga y coarta identidades.

O, al menos, no la vida que ha vivido y retratado desde hace más de cuarenta años.

Cronista de lo underground, escritora de lo invisible y experta en observar entre las grietas, Lucy Sante (Bélgica, 1954) ha pasado toda una vida articulando los relatos que crecen en los márgenes de la historia del Nueva York de finales del siglo XX.

Ahora, en el marco de la 84ª Feria del Libro de Madrid y tras haber publicado su visceral Ella era yo (Libros del K.O., 2024), me siento con ella en uno de los pabellones desmontables de El Retiro con el aire acondicionado al máximo para hablar de ciudades fantasma, culturas y la meritocracia del sufrimiento.

Has mencionado varias veces que el Nueva York al que escribes —al que amas— ya no existe, que ahora es “una máquina de consumo con amnesia”, ¿lo achacas a algo en concreto?, ¿qué crees que ha fomentado la pérdida de la esencia neoyorquina?

La pérdida de la esencia de Nueva York es muy simple: es demasiado caro vivir allí. Pasé mi juventud en Manhattan y ya no me lo puedo permitir. Ahora todo lo llenan personas de Wall Street, publicidad, gente andando de aquí para allá con portátiles… Y en cuanto a los jóvenes, enseñé durante muchos años en la universidad y, cuando se graduaban, muchos de mis estudiantes se iban a barrios a los que ni se nos ocurría ir cuando yo era joven, todo por perseguir alquileres más baratos. Sé que esto es universal, pero no deja de ser difícil explicar cuánto ha cambiado la vida desde aquellos tiempos en los que no todos pensábamos que podíamos volvernos millonarios; si tenías un restaurante, era para ganarte la vida, no para convertirte en Chef del Año o salir en televisión. Esa ambición desmedida no existía. Por supuesto que había quien quería ser una estrella del rock, todos queríamos, pero sabíamos que era una lotería que no nos iba a tocar.

Claro, si todos somos estrellas del rock, dejan de existir las estrellas del rock.

Bingo.

¿Crees que tiene algo que ver con esto el auge del individualismo y la consecuente destrucción de la comunidad?

Sí. Es una pregunta interesante porque, claro, hace 50 años todos sabíamos que éramos individuos, pero al mismo tiempo éramos conscientes de que formábamos parte de una comunidad, y eso no era una contradicción. El problema es que ahora, por varios factores —la economía, el capitalismo en general, el mundo digital, etc.—, esto sí se percibe como una contradicción. Lo curioso es que son las personas más fervientemente opuestas a la comunidad y a favor del individualismo las que ves en grupo por Nueva York y son calcos unos de otros: jóvenes con zapatillas blancas impolutas, todos vestidos de forma similar, chicas peinadas igual… Y esos son los que se consideran individualistas, es paradójico. No sé qué va a pasar.

¿Y queda algún reducto en la ciudad de ese viejo Nueva York?

Bueno, yo hace ya 25 años que vivo fuera. A veces voy por algún compromiso y tal vez me quedo a pasar la noche, pero eso es todo. Además, ¿sabes qué pasa cuando te haces mayor? Que después de años saliendo con tus amigos, de repente todos envejecéis, y solo quedáis para cenar, eso es todo. Y después de la cena todos a casa. Yo no soy así; no soy de cenas. En cuanto a lugares de la ciudad que me evoquen al pasado… Chinatown. Chinatown no ha cambiado mucho porque básicamente sigue controlado por mafias chinas que amontonan a 35 personas por piso y sobornan a los inspectores de la ciudad. Así que sigue siendo caótico, ruidoso, con olor a pescado… Sigue teniendo carácter.

Como persona que vivió y relató el underground neoyorquino de los ochenta, ¿cuál consideras que es la cultura imperante en el Nueva York actual?

Parte del tema es que no hay una sola cultura imperante. En nuestra época todos veíamos los mismos tres o cuatro canales de televisión, todos leíamos el mismo periódico… Ahora, con lo digital, no hay una cultura; hay 50 o 100. Están las culturas inmigrantes, la cultura trans, la cultura deportiva… un millón de variaciones, todas conviviendo unas con otras. Ahora mismo yo formo parte de la cultura de los mayores, tenemos incluso una galería, como un club de viejos rebeldes de los setenta. Ahí están mis amigos.

Hablando de viejos rebeldes de los setenta, ¿supuso la estética punk —andrógina, unisex— un respiro para identidades disidentes?

Es interesante porque todos llevábamos ropa de hombre y el pelo corto, así que para alguien transfemenina era justo lo contrario de lo que quería; todas mis amigas se parecían a mí, en lugar de que yo me pareciera a ellas.

Tomaste la decisión de transicionar al ver una foto tuya con el filtro de cambio de género de FaceApp, ¿recuerdas cuál fue tu sensación inmediata al verte? ¿Te produjo un impacto físico?

Lo más fuerte fue el impulso de pasar todas las fotos antiguas mías por ese filtro. Sentí que estaba viendo una película de mi vida alternativa, en otra línea temporal. Hay muchas metáforas para describirlo. Se rompió la presa. Se rompió el cascarón… Mi primera reacción fue: “Sí, soy trans, y siempre lo he sido, no hay duda”. La segunda fue: “Esto es un libro”.

Y lo es: Ella era yo se publicó en 2024 y en él relatas no solo tu transición, sino también tus memorias desde la infancia. Como persona nacida en 1954 en familia católica, ¿sientes que el haber crecido con el cuerpo equivocado te confirió gozar de una libertad y educación que raramente podrías haber disfrutado?

Oh, sí, definitivamente. Y me beneficié; obtuve una beca para un instituto jesuita solo para chicos en Nueva York. Más allá de la educación que recibí, lo crucial fue que desde los 14 años pude ir todos los días a la ciudad. Tuve autonomía. Mis padres eran muy controladores y yo era hija única; esa libertad habría sido impensable si hubiese nacido niña.

Mencionas varias veces que el no poder sufrir como sufren las mujeres cis te hace sentir que no estás a la altura, ¿de dónde crees que viene este pensamiento?, ¿por qué crees que socialmente vinculamos tanto el sufrimiento al mérito, incluso en cuestiones de identidad?

Yo crecí como católica, creo que eso tiene algo que ver. Aunque mis amigas judías dirían “es porque crecimos como judías” y así sucesivamente, cada quien lo achaca a su variante. Uno de los principales motores de la religión es esa falsa recompensa que se le da a los pobres: cuanto más sufras, más probabilidades tendrás de ir al Cielo. Supongo que viene de ahí.

¿Qué relación mantienes con la culpa?

¿Culpa? Creo que la culpa es una pérdida de energía. Entiendo la vergüenza, que es otra cosa. Pero la culpa… salvo que hayas descuartizado a alguien con un hacha, lo más probable es que no seas realmente culpable, o no más culpable que los demás.

Teniéndote en España en el marco de la Feria del Lbro de Madrid, tengo que preguntarte si has leído La mala costumbre, de Alana S. Portero.

No, no lo conozco, lo siento.

Alana relata su infancia, adultez y transición en La mala costumbre y —entre otras muchas cosas— dice que ella maduró de forma precoz frente a sus coetáneos, pero que al mismo tiempo era infinitamente más infantil y naïve como consecuencia de haber vivido una vida que no le correspondía.

Sí, supongo que nuestras respectivas situaciones no serán exactamente iguales, pero también maduré antes en ciertos aspectos. Intelectualmente, desde luego; emocionalmente, fui muy tardía. Además, mis padres eran de clase obrera, sin estudios… No sabían nada del mundo, especialmente mi madre, no podía enseñarme nada. Tuve que aprenderlo sola, a retazos, por aquí y por allá… ¿Sabes qué es el “culto del cargamento”?

Lo aprendí gracias a tu libro, de hecho. Una serie de ritos que surgieron en las tribus de Nueva Guinea después de entrar en contacto con americanos, ¿no?

Eso, durante la Segunda Guerra Mundial, militares americanos se asientan en Nueva Guinea y los aviones del Ejército dejan caer suministros para abastecer. Los lugareños no saben qué son ni de dónde vienen, así que inventan una religión basada en suposiciones: construyen pistas de aterrizaje falsas en la selva, radios de madera. Esperan aviones, aunque ni siquiera saben lo que son; para ellos son algo que viene del cielo. A mí me pasaba un poco lo mismo; yo aprendía qué era la vida, qué significaba ser humano, ser adulto, etc., de la misma manera: una pista por aquí, una pista por allá… E intentaba entenderlo.

EL PAÍS