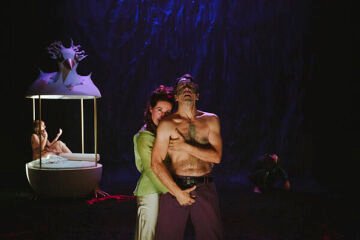

<p>Durante bastante tiempo, la bio de un amigo en Twitter decía: «hice reír a Angélica Liddell». Era un chiste, pero también era verdad. El chiste está en que a cualquiera que haya visto un espectáculo de Liddell le cuesta concebir a esa mujer riéndose. Degollándose en directo sí, pero riéndose no. Catalina Angélica González Cano, pues ese es su nombre legal, es la autora e intérprete teatral más salvaje, agresiva y retorcida de este país. Su Premio Nacional de Teatro no podría ser más justo. Le llega este reconocimiento justo antes de cumplir 60 años. Es una cifra significativa que para ella probablemente no signifique nada. <strong>Si algo hace Angélica Liddell en sus obras es destruir lo innecesario, atacar lo superfluo, derribar convenciones y exprimir sus cadáveres hasta sacar de ellos una linfa transparente y extremadamente venenosa</strong>. Sus acólitos bebemos esa sustancia con placer masoquista. Siempre entro a los espectáculos de esta señora pensando «a ver qué hace esta mamarracha hoy» y siempre salgo temblando, con el cuerpo cortado y la cabeza a punto de explotar. Sus obras más que opiniones me generan síntomas de enfermedades que, por suerte, en unos días se me pasan. Menos lo de la cabeza. Eso me dura semanas. Espero que Angélica Liddell no lea estas últimas líneas. Seguro que le parecen ridículas. Igual así consiguió mi amigo arrancarle una carcajada.</p>

Siempre entro a los espectáculos de esta señora pensando «a ver qué hace esta mamarracha hoy» y siempre salgo temblando, con el cuerpo cortado y la cabeza a punto de explotar.

Durante bastante tiempo, la bio de un amigo en Twitter decía: «hice reír a Angélica Liddell». Era un chiste, pero también era verdad. El chiste está en que a cualquiera que haya visto un espectáculo de Liddell le cuesta concebir a esa mujer riéndose. Degollándose en directo sí, pero riéndose no. Catalina Angélica González Cano, pues ese es su nombre legal, es la autora e intérprete teatral más salvaje, agresiva y retorcida de este país. Su Premio Nacional de Teatro no podría ser más justo. Le llega este reconocimiento justo antes de cumplir 60 años. Es una cifra significativa que para ella probablemente no signifique nada. Si algo hace Angélica Liddell en sus obras es destruir lo innecesario, atacar lo superfluo, derribar convenciones y exprimir sus cadáveres hasta sacar de ellos una linfa transparente y extremadamente venenosa. Sus acólitos bebemos esa sustancia con placer masoquista. Siempre entro a los espectáculos de esta señora pensando «a ver qué hace esta mamarracha hoy» y siempre salgo temblando, con el cuerpo cortado y la cabeza a punto de explotar. Sus obras más que opiniones me generan síntomas de enfermedades que, por suerte, en unos días se me pasan. Menos lo de la cabeza. Eso me dura semanas. Espero que Angélica Liddell no lea estas últimas líneas. Seguro que le parecen ridículas. Igual así consiguió mi amigo arrancarle una carcajada.

Tengo otro amigo que no va al teatro nunca. «No me lo creo», me dice. Lo entiendo. Yo tampoco me creo la mística de determinados deportes (por no decir todos) o las películas de los hermanos Dardenne. Y sí me creo al faraón Akenatón de la ópera de Philip Glass (que menuda turra, pero es mi turra) o al gato de Flow. Cada loco con su tema y cada espectador con su pacto de ficción.

El pacto que propone el teatro es siempre frágil: hay que confiar de antemano en lo que ocurrirá en el escenario. El hecho teatral se parece más al esfuerzo de la lectura que a la pasividad del cine comercial. Creerse la Nueva York de una película de Hollywood, editada, retocada e incluso quizá totalmente digital, es más fácil que aceptar a la gerundense Catalina Angélica González Cano como suma sacerdotisa de una ceremonia catártica. Lo primero es un engaño en el que el espectador apenas tiene que poner nada de su parte; lo otro implica reconocimiento de autoridad, sumisión incluso. Angélica Liddell me da mucho miedo. Las películas de terror también. Pero esas solo me asustan. Angélica me cambia. A mejor, espero.

Teatro